如何破解大龄青年的婚恋困局

个人原创

周英伟

发表时间:2025-04-12 14:12:14

5829

0

0

周英伟

发表时间:2025-04-12 14:12:14

5829

0

0

周英伟

发表时间:2025-04-12 14:12:14

5829

0

0

周英伟

发表时间:2025-04-12 14:12:14

5829

0

0

我发现一个很有趣的现象,在这个不婚不育保平安,离婚率高达一半的时代,大龄的男女越来越多。除非IP需要,我们很少见一个大龄的单身女性去宣传自己自由的、多么幸福之类(是否受过伤或是还有期待只有自己知道),即便是她勇敢站出来做自己了,收获恶意和冷嘲热讽一定不少。但是会经常见一些大龄的男性,尤其多金、有一定社会地位的男性,会要刻意的隐婚,或标榜自己是单身、自由、勇敢洒脱。这类熟男最容易俘获心智幼龄女孩子的仰慕,简直是理想伴侣的完美投射,全然不顾自己是否有对等的能量提供。

那么对于打造单身人设的大龄剩男剩女,他们的背后有什么样的心理机制呢?我请DS课来分析一下。他说的还蛮有意思,存在主义是一个我非常喜欢的视角。

从心理学角度分析,营造单身人设、强调洒脱自由的大龄人士可能存在以下心理动因及潜在问题:

一、社会压力与防御机制

1. 社会期望的逃避

在传统观念中,适婚年龄的大龄青年,无论男女,常面临家庭和社会对婚姻的期待压力。通过主动构建享受单身的人设,可形成心理防御机制(如合理化、反向形成),将被动单身转化为主动选择,缓解外界质疑带来的焦虑。

2. 亲密关系恐惧

可能存在对亲密关系的潜在回避(Avoidant Attachment),早年依恋模式缺陷可能导致其通过强调独立性来掩盖对亲密关系的畏惧。研究显示,过度强调自由可能暗示对责任承担和情感暴露的抗拒。

二、自我认同危机

3. 身份建构困境

部分男性通过洒脱人设维持社会对男性气质的刻板期待(如不受约束、掌控力强)。这种表演性身份(Performed Identity)可能掩盖真实的自我认知混乱,尤其在事业、社会地位未达预期时,单身状态成为转移焦虑的载体。(这点我的感觉略有不同:事业邋遢如果有人肯嫁,反而能提高男性的生活质量,降低性和生育的成本。当然前提是对方是恋爱脑或顺从的女性。而且越是事业起色缓慢的男性,可能越需要一个背后的女人来安抚,必要时还能背锅。)

也有少数正常且清醒的优质女性或男性,自身本自具足。压根不需要另一个人来填补。即便没有这样的缘分,也活的清醒且快乐。但他们不会去招惹烂桃花,自身庄严清静,也不会吸引到烂桃花。即耽误别人,又折损自己的福报。(有感于最近网上吃到一个瓜:一个痴情女对一个回避男持续一年多网络表白, 以为是新瓜,原来已持续一年多了。看不懂但大为惊讶!恨不得摇醒这位妹子,有锤就直接擂,或是找律师呀。没锤就赶紧清醒过来,做段时间心理咨询,也好过平白耽误自己好几年,卑微地在网上乞讨对方的爱。)

4. 存在主义焦虑的转移

存在主义心理学视角下,对婚姻的刻意疏离可能反映对生命意义的困惑。通过标榜自由选择来对抗社会时钟(Social Clock)带来的存在性压 迫,实则可能陷入价值虚无。

三、人际策略与心理补偿

5. 关系控制权的争夺

刻意营造难以接近的形象可能是一种关系中的权力博弈。社会交换理论认为,这种策略可提高自身在择偶市场中的感知价值,但长期可能造成情感隔离。

6. 自恋型人格倾向

部分案例呈现隐性自恋特质:通过标榜特立独行维持优越感,将单身状态建构为众人皆婚我独醒的智者形象。这种自我保护式的叙事易导致现实检验能力下降。

四、发展心理学视角

7. 心理延宕期延长

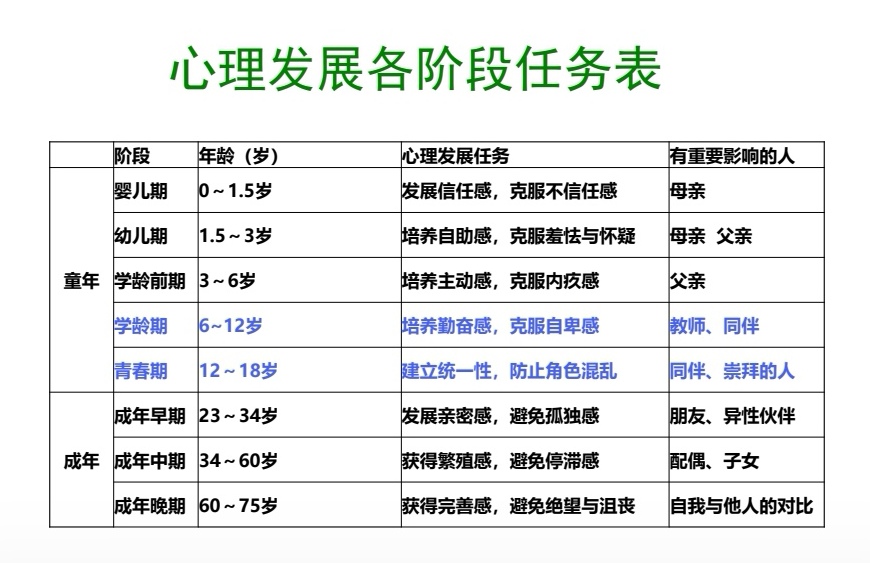

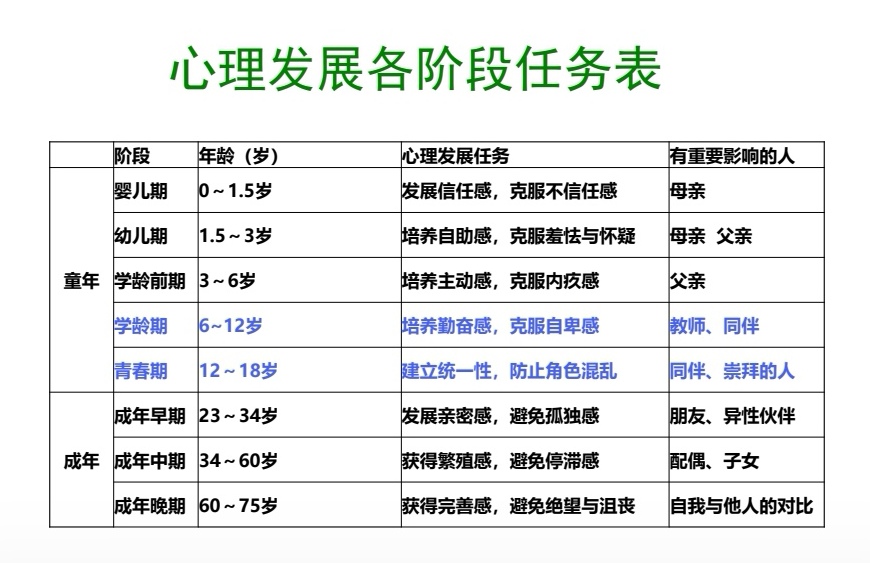

埃里克森发展阶段理论中,30-40岁本应进入繁衍对停滞阶段。持续滞留于探索自我的青春期延长状态,可能反映自我同一性整合的滞后,与社会角色期待的冲突加剧。

8. 死 亡焦虑的具象化

8. 死 亡焦虑的具象化

存在人本主义理论认为,大龄单身人士对自由的过度执着,可能是对生命有限性的防御——通过保持关系流动性来对抗对衰老/死 亡的潜意识恐惧。

五、潜在风险与建议

- 社会功能损害:长期角色扮演可能导致情感表达能力退化

- 认知偏差固化:将婚姻与自由二元对立,限制人格发展可能性

- 代偿性行为:可能伴随过度消费主义、冒险行为等补偿机制

健康发展方向:

建议通过自我觉察打破防御性叙事,在保持自主性的同时发展情感容纳能力。可尝试:

1. 区分社会期待与真实需求的边界

2. 探索亲密关系中依赖-独立的动态平衡

3. 重构对自由的理解(积极自由VS消极自由)

这类心理状态本质是现代化进程中个体化与社会化冲突的微观呈现,需结合具体情境进行差异化分析,避免病理化标签滥用。

以上分析和指南,因人而异。心理咨询最大的成本是,每一个人都是独一无二的,每一段关系都不可复制。路径不同,但幸福大抵是相似的。@!articleall温馨提示:文章、帖子、评语仅代表个人观点,不代表平台

那么对于打造单身人设的大龄剩男剩女,他们的背后有什么样的心理机制呢?我请DS课来分析一下。他说的还蛮有意思,存在主义是一个我非常喜欢的视角。

从心理学角度分析,营造单身人设、强调洒脱自由的大龄人士可能存在以下心理动因及潜在问题:

一、社会压力与防御机制

1. 社会期望的逃避

在传统观念中,适婚年龄的大龄青年,无论男女,常面临家庭和社会对婚姻的期待压力。通过主动构建享受单身的人设,可形成心理防御机制(如合理化、反向形成),将被动单身转化为主动选择,缓解外界质疑带来的焦虑。

2. 亲密关系恐惧

可能存在对亲密关系的潜在回避(Avoidant Attachment),早年依恋模式缺陷可能导致其通过强调独立性来掩盖对亲密关系的畏惧。研究显示,过度强调自由可能暗示对责任承担和情感暴露的抗拒。

二、自我认同危机

3. 身份建构困境

部分男性通过洒脱人设维持社会对男性气质的刻板期待(如不受约束、掌控力强)。这种表演性身份(Performed Identity)可能掩盖真实的自我认知混乱,尤其在事业、社会地位未达预期时,单身状态成为转移焦虑的载体。(这点我的感觉略有不同:事业邋遢如果有人肯嫁,反而能提高男性的生活质量,降低性和生育的成本。当然前提是对方是恋爱脑或顺从的女性。而且越是事业起色缓慢的男性,可能越需要一个背后的女人来安抚,必要时还能背锅。)

也有少数正常且清醒的优质女性或男性,自身本自具足。压根不需要另一个人来填补。即便没有这样的缘分,也活的清醒且快乐。但他们不会去招惹烂桃花,自身庄严清静,也不会吸引到烂桃花。即耽误别人,又折损自己的福报。(有感于最近网上吃到一个瓜:一个痴情女对一个回避男持续一年多网络表白, 以为是新瓜,原来已持续一年多了。看不懂但大为惊讶!恨不得摇醒这位妹子,有锤就直接擂,或是找律师呀。没锤就赶紧清醒过来,做段时间心理咨询,也好过平白耽误自己好几年,卑微地在网上乞讨对方的爱。)

4. 存在主义焦虑的转移

存在主义心理学视角下,对婚姻的刻意疏离可能反映对生命意义的困惑。通过标榜自由选择来对抗社会时钟(Social Clock)带来的存在性压 迫,实则可能陷入价值虚无。

三、人际策略与心理补偿

5. 关系控制权的争夺

刻意营造难以接近的形象可能是一种关系中的权力博弈。社会交换理论认为,这种策略可提高自身在择偶市场中的感知价值,但长期可能造成情感隔离。

6. 自恋型人格倾向

部分案例呈现隐性自恋特质:通过标榜特立独行维持优越感,将单身状态建构为众人皆婚我独醒的智者形象。这种自我保护式的叙事易导致现实检验能力下降。

四、发展心理学视角

7. 心理延宕期延长

埃里克森发展阶段理论中,30-40岁本应进入繁衍对停滞阶段。持续滞留于探索自我的青春期延长状态,可能反映自我同一性整合的滞后,与社会角色期待的冲突加剧。

8. 死 亡焦虑的具象化

8. 死 亡焦虑的具象化存在人本主义理论认为,大龄单身人士对自由的过度执着,可能是对生命有限性的防御——通过保持关系流动性来对抗对衰老/死 亡的潜意识恐惧。

五、潜在风险与建议

- 社会功能损害:长期角色扮演可能导致情感表达能力退化

- 认知偏差固化:将婚姻与自由二元对立,限制人格发展可能性

- 代偿性行为:可能伴随过度消费主义、冒险行为等补偿机制

健康发展方向:

建议通过自我觉察打破防御性叙事,在保持自主性的同时发展情感容纳能力。可尝试:

1. 区分社会期待与真实需求的边界

2. 探索亲密关系中依赖-独立的动态平衡

3. 重构对自由的理解(积极自由VS消极自由)

这类心理状态本质是现代化进程中个体化与社会化冲突的微观呈现,需结合具体情境进行差异化分析,避免病理化标签滥用。

以上分析和指南,因人而异。心理咨询最大的成本是,每一个人都是独一无二的,每一段关系都不可复制。路径不同,但幸福大抵是相似的。@!articleall温馨提示:文章、帖子、评语仅代表个人观点,不代表平台

0人已踩

0人已赞

作者文章

如何拯救我们都睡眠?5步快速入睡法

文章探讨了失眠和熬夜对健康的危害,特别是对女性内分泌和皮肤状态的影响,以及如何通过改善睡前习惯和环境来提升睡眠质量。

4472

1

0

心理咨询中那些敏感话题:时间设置和金钱议题

文章探讨了时间和金钱的价值,以及在心理咨询中时间管理的重要性。讨论了咨询师和来访者之间的互动,包括时间设置的坚持与灵活性,以及如何有效管理咨询时间以保障双方的利益和咨询效果。

4458

2

0

为爱发电:不同流派是如何解读爱情的本质

这篇文章深入探讨了亲密关系的本质,从多个心理学流派的角度分析了爱情的不同维度,包括精神分析、荣格心理学、认知行为疗法等,揭示了爱情在潜意识、认知和情感层面的复杂表现。

5909

2

1

语音通话

私聊

相关阅读更多

给力心理

给力心理